大家好~,这里是ai粉嫩特攻队!今天我们来探讨一个引人入胜的话题——deepseek-r1究竟是何时“动

大家好~,这里是ai粉嫩特攻队!今天我们来探讨一个引人入胜的话题——deepseek-r1究竟是何时“动脑”,又在何时选择“省力”?

最近有小伙伴提问:“听说现在的AI已经能‘推理’了,那它们每次回答问题都要经历一整套复杂的思维链(CoT)吗?”嗯……这个问题看似简单,其实背后隐藏着R1设计中的精妙逻辑。

举个例子,当你向R1打个招呼“你好”时,它肯定不会甩出一堆哲学推演吧?但如果问题是“如何用量子力学解释薛定谔的猫”,那它可能就得认真梳理一下思路了。

那么,这种智能行为背后的机制是什么?为什么有时候它像个严谨的学者,而有时又像个随意的聊天伙伴?

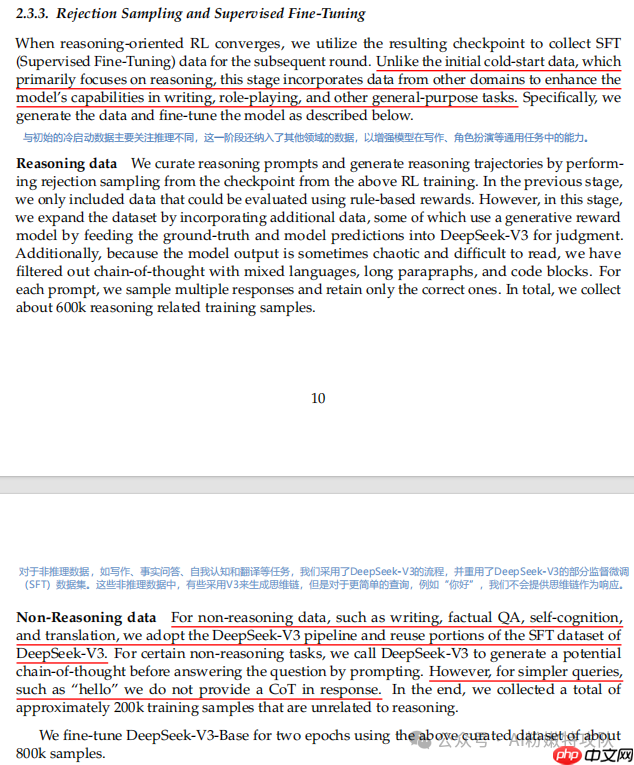

实际上,R1的训练数据分为两类:一类是推理类数据(包含问题、思考过程和答案),另一类则是非推理类数据(只有问题和答案)。来看看R1论文中相关的节选内容:

图片红线标记的内容对应以下三点:

图片红线标记的内容对应以下三点:

在这个阶段(与初期冷启动时专注于推理不同),引入了其他领域的内容,从而提升模型在写作、角色扮演等通用任务上的表现。 对于非推理任务,如写作、事实问答、自我认知和翻译等,采用了DeepSeek-V3的流程,并部分使用了V3的监督微调(SFT)数据集。 不过像“你好”这类简单的对话,就不会触发思维链输出啦。 亲自动手试试

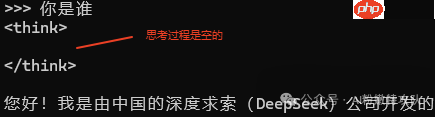

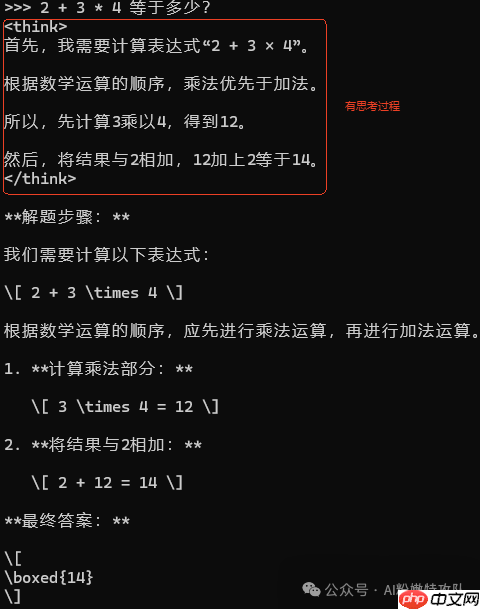

先问问它是谁,果然这个问题不需要深度思考!再问一个数学题,emmm,开始看到推理过程了~

图片

图片 图片总结来说,像R1这样的模型并不会机械地每次都生成推理步骤,而是根据任务复杂度灵活调整输出方式——该深入时深入,该简洁时简洁。

图片总结来说,像R1这样的模型并不会机械地每次都生成推理步骤,而是根据任务复杂度灵活调整输出方式——该深入时深入,该简洁时简洁。

关于DeepSeek-R1“思考”机制的探索就到这里。AI的发展就像一座不断挖掘的知识宝库,我们的学习也永不止步。感谢大家一路同行,共同揭开这个有趣AI世界的面纱。

菜鸟下载发布此文仅为传递信息,不代表菜鸟下载认同其观点或证实其描述。

相关文章

更多>>热门游戏

更多>>热点资讯

更多>>热门排行

更多>>- 雷霆战机手游排行榜-雷霆战机手游下载-雷霆战机游戏版本大全

- 命运歌姬手游排行榜-命运歌姬手游下载-命运歌姬游戏版本大全

- 天行仙记游戏版本排行榜-天行仙记游戏合集-2023天行仙记游戏版本推荐

- 多种热门耐玩的决战三国破解版游戏下载排行榜-决战三国破解版下载大全

- 黑潮之上最新排行榜-黑潮之上手游免费版下载-黑潮之上免费破解版下载

- 玛雅盛世题材手游排行榜下载-有哪些好玩的玛雅盛世题材手机游戏推荐

- 烈焰噬神ios手游排行榜-烈焰噬神手游大全-有什么类似烈焰噬神的手游

- 召唤三国ios手游排行榜-召唤三国手游大全-有什么类似召唤三国的手游

- 最强猎手排行榜下载大全-2023最好玩的最强猎手前十名推荐

- 血饮荣耀系列版本排行-血饮荣耀系列游戏有哪些版本-血饮荣耀系列游戏破解版

- 末世之手游戏排行-末世之手所有版本-末世之手游戏合集

- 神射传奇排行榜下载大全-2023最好玩的神射传奇前十名推荐